ファシリテーションとは?

ファシリテーションとは、グループやチームが効率的にコミュニケーションを行い、目的を達成できるようにサポートするプロセスのことです。特に、会議やワークショップなどで、参加者全員が意見を交換し、最適な解決策や結論に導かれるように進行役が働きかける役割を指します。

ファシリテーションの主な目的は、参加者が積極的に関わり、円滑に意見交換ができるようにすることです。これにより、問題解決や意思決定を効率的に進め、グループ全体の成果を最大化します。

ファシリテーションの特徴:

- 中立性: ファシリテーターは、議論の内容に対して意見を持つのではなく、進行をサポートし、参加者全員が意見を出しやすい環境を作ります。

- プロセス重視: 目標達成に向けた手順や過程を重視し、参加者がスムーズに意見を交換できるようにします。

- 全員参加: すべての参加者が意見を述べ、議論に参加することが求められます。これにより、多様な視点やアイディアを引き出します。

ファシリテーションが活用される場面:

- 会議やディスカッション: 意思決定を行う場で、効率的に進行するために使われます。

- ワークショップやブレインストーミング: 新しいアイデアを生み出すために、創造的な議論を促進します。

- チームビルディング: チーム内のコミュニケーションや協力を強化するために用いられます。

一般に、会議には非生産的なものだというイメージがあり、会議が多すぎて本来の仕事が進まない、さらには会議中にマルチタスクをせざるを得ないといった声もよく聞かれます。ファシリテーションを軽視すると、参加者が事前準備なしで会議の場に現れ、役割や目的が不明確な状態で始まることになりかねません。それでは、参加者が熱心に議論に加われず、実際の解決策について合意に至らず、次のステップもあいまいなまま会議が終了してしまうことになります。

こうした会議の問題の大半は、会議を「進行」するのではなく「ファシリテーション」するというスタンスの変更で解消が可能です。生産性の高い会議を実現するには、この2つの違いをまず理解することが大切です。

会議の「司会進行」と「ファシリテーション」の違い

会議を「司会進行」する視点に立つと、役割の割り振りに意識が向いてしまい、トップダウンのアプローチで会議中話し続け、指示を出し、議題のすべてを手早く片付けていくことに注力してしまいがちです。

会議を「ファシリテーション」する視点に立てば、中立的なプロセスの管理者として、コラボレーションのプロセスのガイド役を務めることができます。必ずしも主要な意思決定者としてではなく、ファシリテーターとして参加者を意思決定プロセスに招き入れ、一緒に議論していくことで、より包括的で質の高い成果を得ることができます。適切な当事者をまとめ、参加者の参画を推進し、情報に裏付けられた議論ができるよう詳細を提供するのがファシリテーターの役割で、グループが最善の思考を実現できるよう、支援する存在といえます。

視点、行動、原型の点から考えれば、会議の「司会進行」と「ファシリテーション」の違いは明確です。例えば、会議の「司会役」については次のような要素が浮かびます。

- 視点 : プロジェクトの成功に必要な要素に集中して内向きに考え、特定の時間枠やペースにこだわる意識が強く、チームを正しい成果に導くという義務感がある

- 行動 : 会議で話すという動作を経て、主な構成要素 (会議の招待、議題、アクションアイテム) をあまり考えずにこなし、構造や結果を指示する

- 原型 : パットン将軍やシーザー

これに対し、会議の「ファシリテーター」は、目的や目標を説明した会議の招待を時間をかけて作り込んだり、質問ベースの議題を作成して参加者が熱心に参画し、主導権を握る機会を与えたり、会議の舞台を整えることに注力します。したがって、ファシリテーターには以下のような要素があります。

- 視点 : 謙虚さ、協調的なリーダーシップ、チームの認知能力の向上

- 行動 : 自分自身だけでなくチームのためにも準備を進め、積極的に耳を傾けて関心を示し、参加者を巻き込むことで包括的な問題解決アプローチをとり、チームに当事者意識を植え付け、信頼とコラボレーションが育つ環境を作る

- 原型 : リンカーンやソクラテス

会議のファシリテーションのベストプラクティス

会議のファシリテーションとは、特定のプロセスというよりもアプローチに近いものです。そのため、チームに適した手順は状況により異なってきますが、以下では、チームが一同に会する時間を最大限に活用するため、ファシリテーターが採用できる手順を参考にいくつか紹介しています。

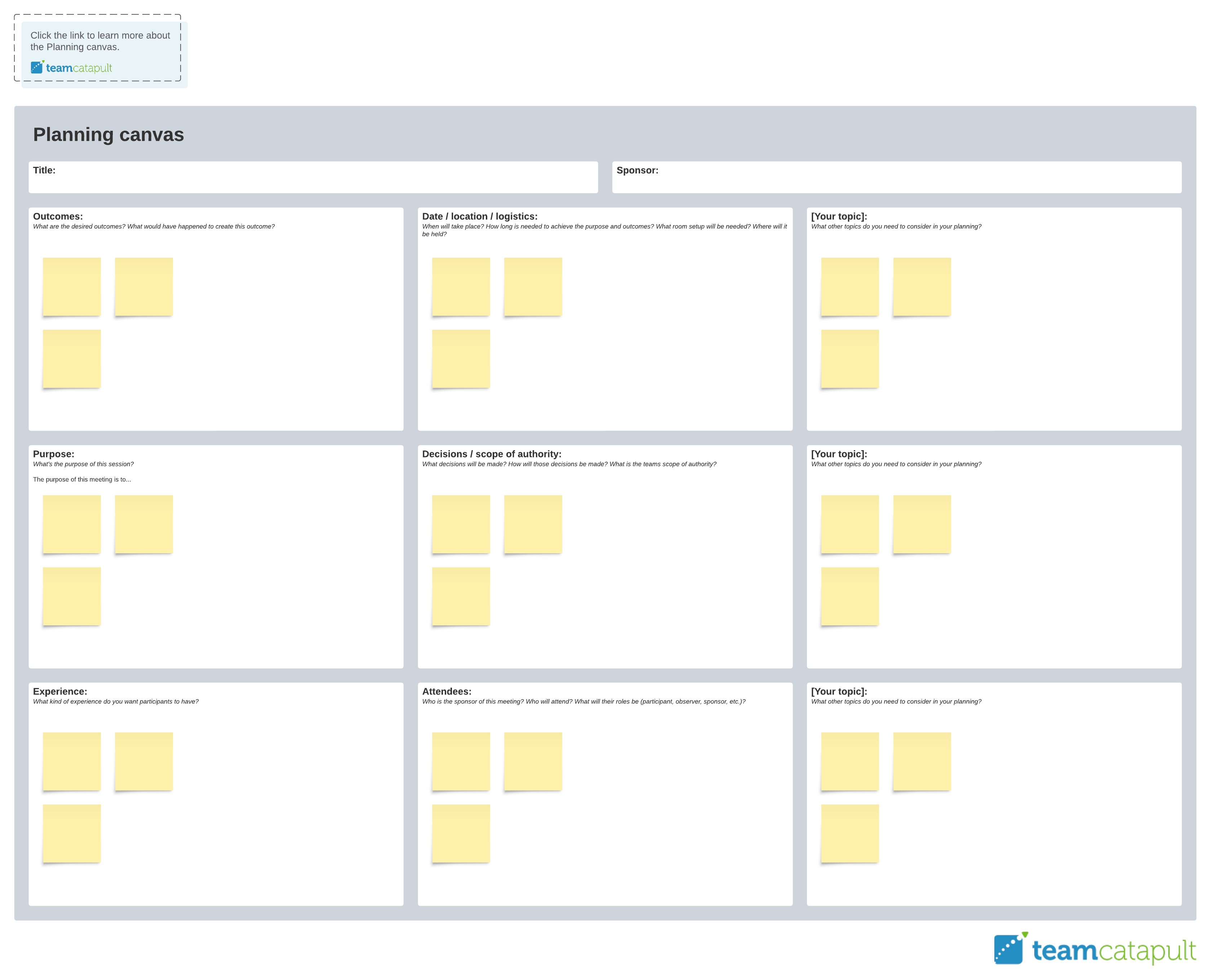

会議の主催者と協力して事前に目的を確認する

会議の開催を依頼した人が通常は主催者となりますが、主催者=ファシリテーターとは限りません。会議から得られる損得が最も大きいのが主催者で、伝えたい特定のメッセージがあるのが一般的です。例えば、部署の全員参加の会議であれば、部長が主催者となることが多いでしょう。ファシリテーターとしては、主催者と協力してその目標を理解することが重要です。こうした目標の如何により、チームの事前準備に必要な内容も変わってきます。

ファシリテーターには会議の結果に対する個人的な利害関係はなく、チームが会議の目標を達成するための環境を作ることに焦点を当てます。プロジェクトのキックオフミーティングであれば、プロジェクトリーダーがファシリテーターを務めることもあるでしょう。

適切なメンバーを会議に招く

チームメンバーと関係者をよく把握していないと難しいプロセスです。ここでも、会議主催者の主な目的を理解しておくことが役立ちます。こうした目的に従い、解決策を見つけ、会話を前進させるために何が役立つかを考えてみましょう。いくつかの質問候補に答えてくれそうな人が思い浮かんだら、そうした人こそが会議に招くべきメンバーとなります。

参加者が事前に準備できるよう支援する

参加者が議題を読み込み、貢献できそうな箇所を特定できる時間があれば、より熱心に会議に参画できるようになります。招待状の件名に多少記しておくだけでなく、会議前に目的のステートメント、議題や補足資料などの形で参加者に会議の背景情報をある程度提供しておきましょう。

参加者が手軽にアクセスできるよう、こうした情報は招待状に添付するのが最も手軽です。例えば、キックオフミーティングであれば、招待状に「ビジョン、憲章、役割や規範、さらにこれらのに対するグループのコミットメントをもって取り組みを効果的に開始すること」といった目的のステートメントを記載することもできます。

積極的な参加と当事者意識の醸成に役立つ質問ベースの議題を作成する

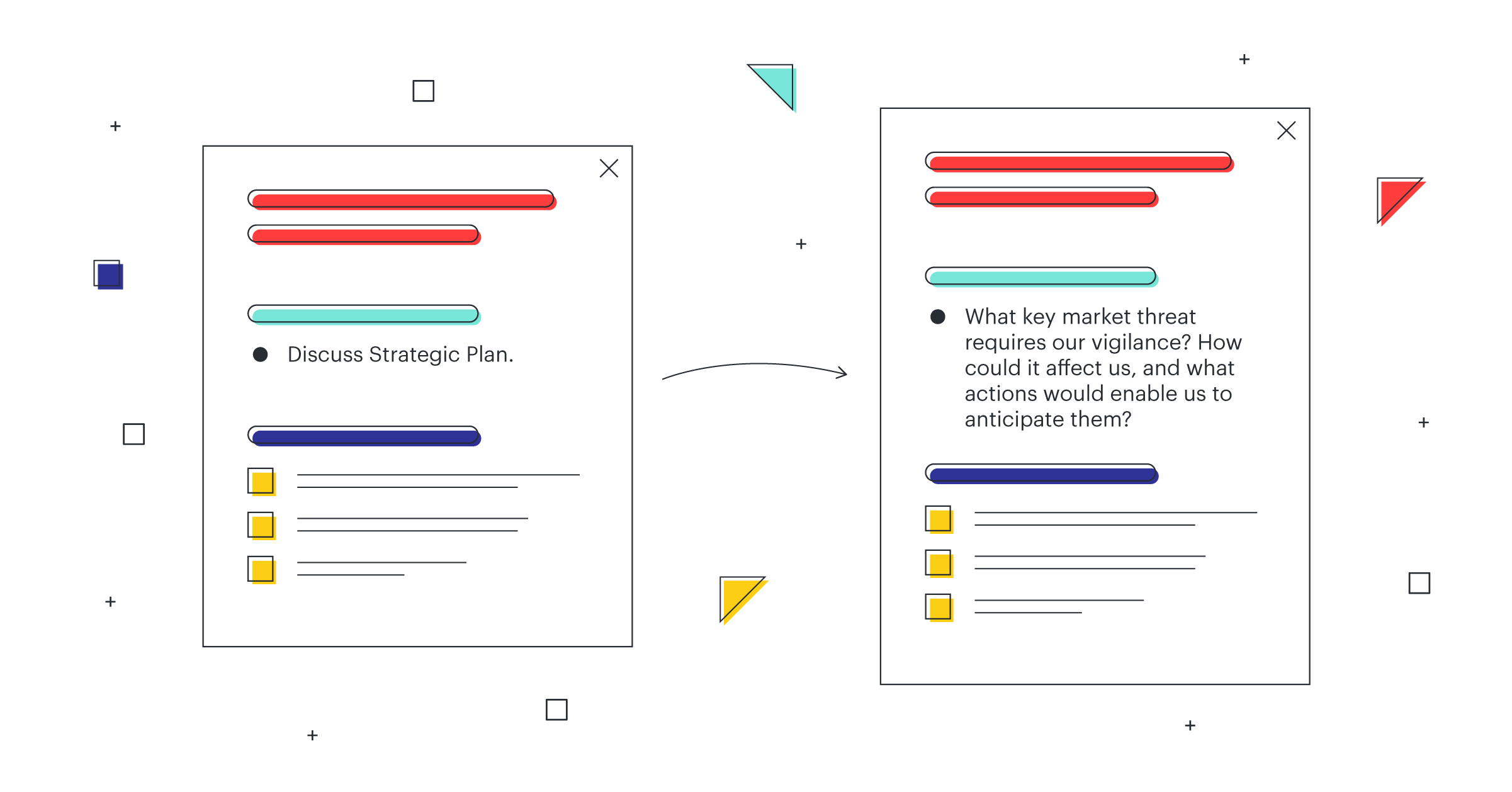

ファシリテーターを務めることの最大の利点には、中立的な立場から懸念事項や機会を質問の形で提起できることもあります。巧みな質問をすることで、大きなテーマもかみ砕いて理解でき、参加者がそれぞれの知見を提供しやすくなります。

例えば、よくある「戦略計画の議論」といった議題は概略的すぎて一言で回答するのは難しいですが、これを複数の質問に置き換えることで、テーマがより身近になり、議論のきっかけができて望ましい成果が得られるようになります。「戦略計画の議論」の代わりに、「警戒すべき市場の主な脅威は?当社へのその影響は?それを予測するにはどのようなアクションが必要か?」といった問いを試してみましょう。

メンバーが積極的に参加したくなる前振りから会議を始める

事前準備をどれだけ入念にしても、その日の疲れを引きずって会議に臨む人は多いものです。会議の冒頭では、全員が会議の主な目的と最終的に達成したいことに集中できるよう、前振りとなる説明を行い、チームの集中度を高め、参加すべき正当な理由を提示しましょう。

ここでは、目的、成果、参加するメリット、全員が参加する方法、参加者の役割と責任範囲などをまとめて伝えます。ファシリテーションに慣れてくると自分なりのスタイルも確立してきますが、最初は以下の文言を参考に始めてみましょう。

- 「おはようございます!本日はお集まりいただきありがとうございます。今回のワークショップの目的は、日々のワークフローの障壁となる問題解決のための変化を特定し、それを導入することです。今回はこのテーマを深堀りし、対応すべき優先事項とその方法を決定することを目指します。したがって、主な成果物は試行する実験の計画となります。また、他にも目指すべき成果についてご意見をいただきたいと思います。まず進め方ですが、グループ全体で、また小グループに分かれた形で議論を進めたいと思います。楽しい議論となるよう、新しい手法をいくつか採用していく予定です。私がグループワークで進行役を務めますが、ボランティアとして皆様にもお手伝いいただき、小グループでの議論の結果をメモしていただければと思います。いかがでしょうか?」

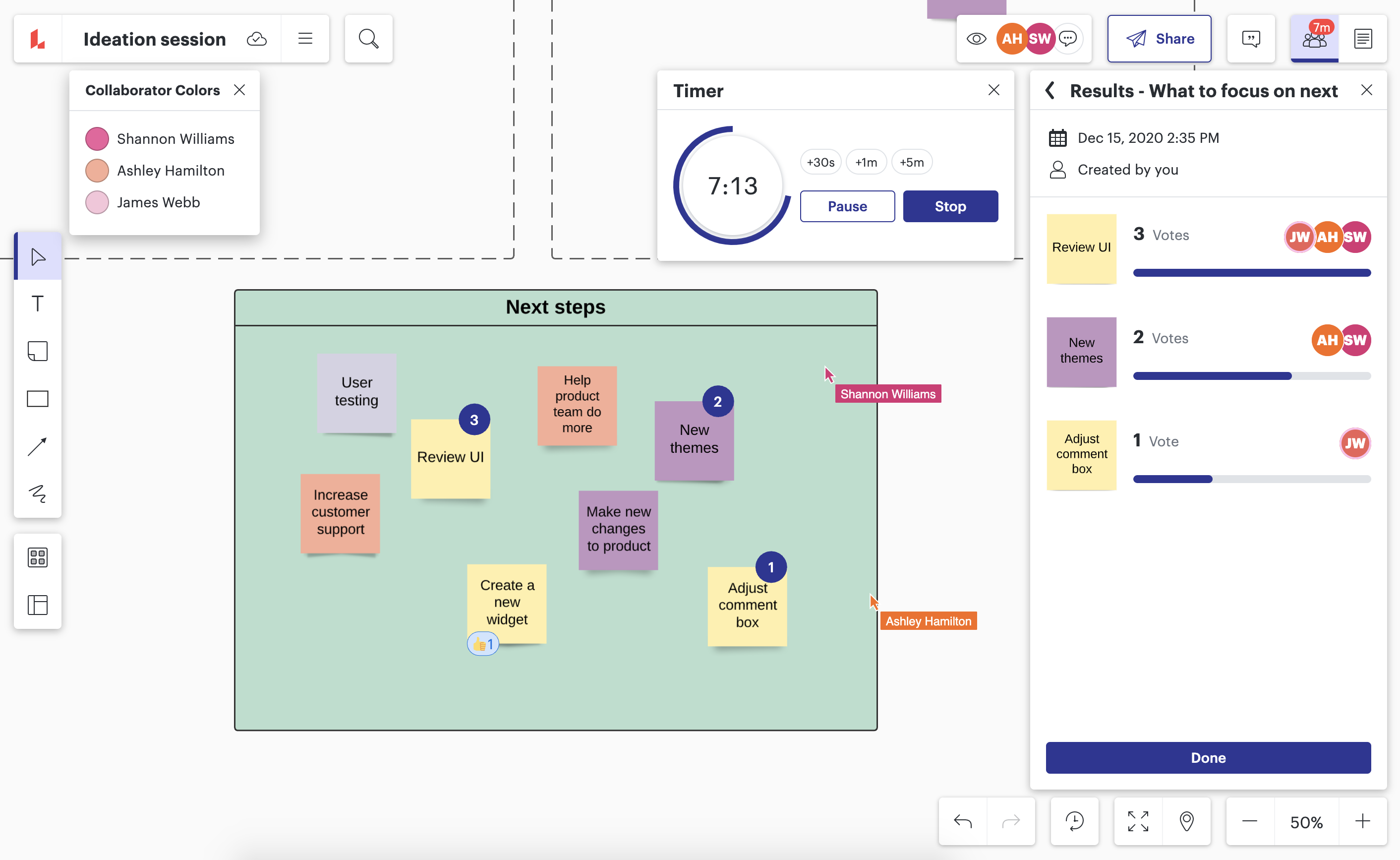

参加者が参画する機会を作る

ファシリテーションの主な目的には、チームメンバーの考えや回答を引き出し、参加率を高め、より質の高い成果を生み出すことがあります。議題の項目をただ順に読み上げていくだけであれば、メンバーからあまり意見も出ず、議題通りに会議が流れていくでしょう。ただ、特定のテーマについて意見を募ったり、質問をすれば、自然に参加者が考え、それを口に出すようになります。

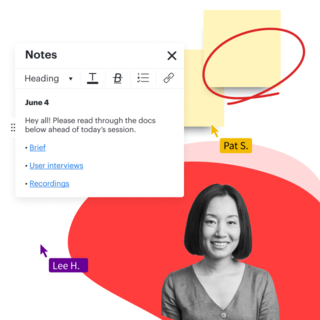

議論を生み出すには、参加者が集中でき、コメントを追加できるビジュアルを提示できるオンラインホワイトボードが有効です。また、出発点を特定し、内容に同意できるかどうか、メンバーが本音を言う環境を整える上でも役立ちます。押し付けがましい発言は避け、頻繁に様子を見ながら意見がありそうなメンバーがいないか確認しましょう。

議題や目的に柔軟性を持たせ、新しいアイデアや高度な議論ができる余地を確保する

会議の前にはつい綿密な計画を立ててしまいがちですが、不測の事態に備えて余白を残しておくようにしましょう。予期せぬ課題や機会を表面化させることもファシリテーションの目的の一つです。会議中には多少の想定外もあってしかるべきです。

必要な内容だけを計画するのではなく、会話がスムーズに流れるよう計画を立てておきましょう。会議中は迅速に対応できるよう、状況を仔細に見守るようにします。

フォローアップ

最後に、会議の後では、会議の主催者や参加者のフォローアップをお忘れなく。会議中に価値ある進展が見られても、それを実行に移すためのフォローアップがなければ意味がありません。終了後には、合意された結論を明確に示し、次のステップとそれぞれの担当者を説明したメモを回覧します。こうすることで、混乱を最小限にしながら成果と次のステップを全員で共有できるようになります。会議での進捗を後で確認するための覚書としても有効です。

ファシリテーション力を高めるために必要なスキルと構築方法

ファシリテーション力を高めるためには、さまざまなスキルと、それを磨くための実践的なアプローチが必要です。以下に、ファシリテーション力を強化するための重要なスキルと、それを構築する方法を紹介します。

1. 傾聴力

傾聴力は、ファシリテーターとして最も重要なスキルの一つです。参加者の意見や感情を理解し、反応することで、会話がスムーズに進みます。

構築方法:

- アクティブ・リスニングを実践する: 相手の話をただ聞くだけでなく、理解し、共感を示すよう努めましょう。言葉だけでなく、身体言語にも注意を払い、相手が話しやすい雰囲気を作ります。

- 反応と確認: 相手が言ったことを要約して返すことで、理解していることを示します。「あなたが言いたいことは○○ですね」と確認することで、誤解を防ぎます。

2. 中立性の維持

ファシリテーターは、議論において偏らず、中立的な立場を保つ必要があります。自分の意見を押し付けず、全員が平等に発言できる環境を整えることが重要です。

構築方法:

- 自分の意見を抑える: 進行役として、議論に影響を与えないように意識します。意見を求められた場合でも、他の参加者の意見を尊重し、対話を促すことに徹しましょう。

- 異なる意見を尊重する: 参加者が意見を言いやすくなるよう、意見の多様性を受け入れ、異なる視点を調整して共通の理解を生むよう努めます。

3. タイムマネジメント

ファシリテーターは、限られた時間内で議論を効率的に進める能力が求められます。議論が脱線しないようにし、全てのテーマや議題に適切な時間を配分する必要があります。

構築方法:

- 時間配分を意識する: 会議やワークショップの開始時に、議題ごとの時間枠を設定し、進行状況をモニタリングします。進行が遅れた場合や早すぎる場合は、適切に調整します。

- 適切なタイムキーパーを用意する: 時間を気にしながら話すことは参加者にも負担となる場合があります。タイムキーパーを置くことで、ファシリテーター自身のプレッシャーを軽減し、参加者が意識しやすくなります。

4. 質問力

適切な質問を投げかけることで、参加者が自分の考えを深めたり、議論が広がったりします。質問はファシリテーターの重要なツールです。

構築方法:

- オープン・クエスチョンを使う: 「はい」や「いいえ」で答えられる質問ではなく、参加者が考えを深めることができるようなオープンな質問を投げかけましょう。「どうしてその考えに至ったのか?」や「他にはどんな方法が考えられるか?」など、考察を促す質問を意識します。

- 促進的な質問を使う: 参加者が意見を出しやすいように、「他に意見はありますか?」や「○○さん、あなたの考えを教えてください」といった質問で話を引き出します。

5. グループダイナミクスの理解

ファシリテーターはグループ内で起こりうるダイナミクス(力学)を理解し、それを調整する能力が必要です。グループ内で意見が偏ったり、対立が生じたりすることがありますが、それをうまく調整し、調和を取ることが求められます。

構築方法:

- 参加者のパターンを観察する: 参加者がどのように発言しているか、誰が引っ張っているのか、誰が消極的なのかを観察します。問題があれば、意識的に発言の機会を均等に分ける工夫をします。

- コンフリクトマネジメントを学ぶ: 意見の衝突や対立が発生した場合、その場で建設的な解決策を見出す方法を学びます。例えば、冷静に双方の意見を聞き、共通点を見つけ出すことが効果的です。

6. ビジュアルファシリテーション

ビジュアル(視覚的)ツールを活用して、議論を整理したり、参加者の理解を深めたりするスキルも重要です。特に、複雑なアイデアやプロセスを視覚化することで、参加者が内容をより簡単に理解できるようになります。

構築方法:

- マインドマップやホワイトボードを活用する: 議論のポイントやアイデアを図やチャートに落とし込む練習をします。リアルタイムでアイデアを視覚化することで、議論の流れがわかりやすくなります。

- ビジュアルツールを使い分ける: 例えば、ポストイットやフリップチャートを使って、アイデアを整理しやすくしたり、視覚的に進捗を管理したりします。

7. 柔軟性と適応力

計画通りに進まない場合や予想外の問題が発生した場合、柔軟に対応する能力もファシリテーターには求められます。状況に応じて臨機応変に進行方法を変えることが大切です。

構築方法:

- 柔軟な進行プランを作成する: 会議やワークショップの進行計画を立てる際、複数のアプローチを考えておき、状況に応じて切り替えられるようにします。

- リスクマネジメントを意識する: 予期しない問題(時間が足りない、議論が停滞しているなど)が発生した場合、即座に改善策を考え実行できるよう準備します。

ファシリテーターとして会議を上手に進めるためのツールを手に入れたところで、Lucidspark ホワイトボードの設定に移りましょう。会議で使うホワイトボードを準備する際のヒントをご紹介します。

もっと読むLucid について

Lucid Software は、チームが将来を見据え、築くための支援に特化したビジュアルコラボレーションの先駆者でありリーダーです。その製品である Lucidchart、Lucidspark、Lucidscale を活用することで、チームはアイデア出しから実行に至るまで共通のビジョンを抱き、複雑な内容も分かりやすく理解できるビジュアル主体のコミュニケーションをあらゆる場所から実現できるようになります。Lucid は、Google、GE、NBC Universal などの顧客や、Fortune 500 企業の 99% を始めとする世界中の主要企業にサービスを提供しています。Lucid は、Google、Atlassian、Microsoft などの業界の主要企業と提携しており、創業以来、製品、事業内容と企業文化を称える各種の賞を多数受賞しています。詳細は lucid.co/ja を参照してください。

関連する記事

記事を開く : ファシリテーションツールと会議ファシリテーションのコツ

このブログ記事では、Team Catapult の CEO、Marsha Acker 氏による効果的なファシリテーションのメリットとファシリテーターのスキル向上方法についてのウェビナーの内容をお伝えします。